- Cora-Berliner-Straße 1, 10117 Berlin

Wichtige Informationen zum Ausstellungsbesuch

öffnungszeiten

Di – So 10 – 18 Uhr

Letzter Einlass 45 Minuten vor Schließung

Wartezeiten

Die Länge ist abhängig

vom Tagesgeschehen.

Über die Zeiten können Sie sich

vor Ort informieren.

Schliesstage

Montags immer geschlossen

(außer 27.1., 21.04., 12.05., 9.6., 29.12.),

24.-26. Dez. geschlossen, 31. Dez., ab 16 Uhr geschlossen

KONTAKT

Bei Fragen:

+49 30 26 39 43 – 36

besucherservice@stiftung-denkmal.de

Wenn Sie einen Fahrstuhl benötigen, sprechen Sie uns an.

Der Zutritt in die Ausstellung erfolgt über eine Sicherheitsschleuse, dabei kann es zu Wartezeiten kommen.

- Wir bitten um angemessenes Verhalten in der Ausstellung.

- Die Lesestube schließt bereits 45 Minuten vor Schließung der Ausstellung.

Ausstellungsrundgang

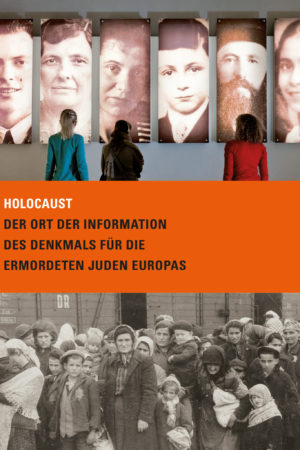

Die Ausstellung beginnt mit einem Überblick der nationalsozialistischen Terrorpolitik von 1933 bis 1945. Über eine Text- und Bildzeile wird die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden dargestellt, um die Inhalte der folgenden vier Themenräume einordnen zu können.Von der Stirnwand des Auftaktbereiches der Ausstellung blicken den Besuchern sechs großformatige Gesichter entgegen. Diese Porträts repräsentieren die sechs Millionen jüdischen Opfer.

Den Mittelpunkt des ersten Themenraumes bilden Tagebucheinträge, Briefe und letzte Notizen, die während der Verfolgung entstanden sind. Nur wenige der ermordeten jüdischen Kinder, Frauen und Männer konnten Zeugnisse ihres persönlichen Leidens hinterlassen. Die oft nur in Bruchstücken erhaltenen Tagebücher und Abschiedsbriefe werfen heute Schlaglichter auf ihre Erfahrungen, Gefühle und ihr Handeln angesichts von Gewalt und tödlicher Bedrohung.

Diese persönliche Ebene wird durch ein umlaufendes Band ergänzt, das die Opferzahlen für die betroffenen europäischen Länder in den Grenzen von 1937 nennt. Von den meisten der in die Vernichtung deportierten Menschen sind keine Spuren geblieben. Zwischen 5,4 und knapp 6 Millionen Juden sind im nationalsozialistisch beherrschten Europa ermordet worden. Die Zahlenspanne beruht auf Dokumenten der Täter und statistischen Erhebungen der damals zwanzig, heute achtundzwanzig europäischen Staaten, aus denen die Ermordeten stammten. Auch diese Überlieferung ist lückenhaft. Mit Absicht haben die Täter Hinweise auf die Ermordeten und ihre Lebenszusammenhänge beseitigt; Dokumente sind zerstört worden oder im Krieg verloren gegangen.

Anhand von 15 jüdischen Familienschicksalen werden in diesem Raum unterschiedliche soziale, nationale, kulturelle und religiöse Lebenswelten dargestellt. Dadurch wird der Kontrast zwischen dem Leben vor, während und nach der Verfolgung, die Zerstörung dieser Kultur sowie der damit verbundene Verlust veranschaulicht. Fotos und persönliche Dokumente berichten von Auflösung, Vertreibung und Vernichtung dieser Familien und ihrer Mitglieder.

Die Geschichten jüdischer Familien spiegeln die Vielfalt der Lebenswelten der europäischen Juden vor dem Holocaust wider. In der Familie wurden religiöse Traditionen gepflegt und weitergegeben. Die hier gezeigten Geschichten machen aber auch den Wandel deutlich, den die europäischen Juden seit dem Erstarken religiöser und politischer Reformbewegungen im 19. Jahrhundert durchliefen. Die Veränderungen zwischen den Generationen sind in den ausgestellten Porträts deutlich erkennbar. Angesichts des zunehmenden Antisemitismus in den 1930er Jahren bot die Familie – neben der jüdischen Gemeinde – einen wichtigen Rückhalt für die Verfolgten. Die deutsche Besatzungsherrschaft in großen Teilen Europas riss nahezu alle familiären Verbindungen auseinander, bis zu sechs Millionen Menschen fielen dem Massenmord zum Opfer. Die wenigen Überlebenden haben häufig ihre gesamte Verwandtschaft verloren. Ihre Lebenswelt und ihr kulturelles Umfeld waren ausgelöscht. Im Gegensatz zu den hier ausgestellten Familiengeschichten blieben häufig nicht einmal einzelne Fotografien erhalten.

Im Raum der Namen befindet sich durch das Verlesen von Kurzbiografien ermordeter bzw. verschollener Juden der dramaturgische Höhepunkt der Ausstellung. Hier wird versucht, die unfassbare Zahl von sechs Millionen getöteten Juden in ihrer Abstraktion aufzulösen und die Opfer aus ihrer Anonymität zu befreien. Zu jedem Menschen wird dessen Name, Geburts- und Sterbejahr jeweils auf die vier Wände zeitgleich projiziert.

Die Nationalsozialisten und ihre Helfer entrissen Millionen Juden ihrer Heimat, Kultur und Lebenswelt. Ihre sterblichen Überreste fanden meist keine Begräbnisstätte, sondern wurden verscharrt oder verbrannt. Nur wenig zeugt heute noch von der Existenz der Ermordeten. In vielen Fällen sind nicht einmal mehr ihre Namen bekannt. Aussagen von Zeugen und die Ergebnisse der historischen Forschung ermöglichen es, der Toten individuell zu gedenken. Die Biografien zu rekonstruieren ist ein schwieriger und langwieriger Prozess. Die in diesem Raum präsentierten Informationen entsprechen dem derzeitigen Wissensstand. Die Suche geht aber weiter. Die Verlesung der Namen und Lebensgeschichten aller Opfer in der hier präsentierten Form würde circa sechs Jahre, sieben Monate und 27 Tage dauern.

Die Erstellung der Tonaufnahmen im Raum der Namen ist aufwendig. Doch weil möglichst viele Namen und Informationen über Opfer vor dem Vergessen bewahrt und die Erinnerung an die Ermordeten auf diese Weise wachgehalten werden sollen, hat sich der »Förderkreis Denkmal für die ermordeten Juden Europas e. V.« dankenswerterweise bereit erklärt, die Produktion durch seine Spendeneinnahmen mit zu finanzieren.

Im Foyerbereich können die Besucher in der Datenbank zum Raum der Namen die Biographien von Opfern des Holocaust selbst recherchieren.

Auf acht schmalen Stelen werden darüber hinaus die sieben Vernichtungslager und beispielhaft die Massenerschießung von Babij Jar bei Kiew durch Fotos und erläuternde Texte dargestellt. Über Hörstationen kommen auch Zeitzeugen zu Wort. Man hört Berichte und Erinnerungen, die sich auf diese acht Orte beziehen.

Das Portal ermöglicht anhand von historischen Fotos, aber vor allem auch mit Hilfe von aktuellem Bildmaterial, sich über mehr als 550 Gedenkstätten, Museen und Denkmäler in 35 Ländern zu informieren. Zusätzlich vermittelt das Online-Portal ausführliche Hintergrundinformationen zu den Ländern, deren Geschichte während des Zweiten Weltkrieges und den Erinnerungskulturen, die sich dort nach 1945 entwickelten. Das Gedenkstättenportal gilt damit als einzigartig auf europäischer Ebene, weil es nicht nur die Orte kennzeichnet, sondern auch über die historischen Zusammenhänge und die sehr unterschiedlichen Formen des Erinnerns informiert.

Aufgrund vieler Besucheranfragen ist das »Gedenkstättenportal zu Orten der Erinnerung in Europa« seit Sommer 2011 unter www.memorialmuseums.org zugänglich.

Im hinteren Bereich des Foyers steht seit Januar 2008 die Onlineversion des »Gedenkbuch(es) – Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933 – 1945« mit über 159.000 Einträgen für eine individuelle Rechereche zur Verfügung. Die Datenbank des Bundesarchivs ermöglicht den Besuchern gezielt nach Namen, Wohnorten, Geburts-, Deportations- und Sterbedaten jüdischer Opfer zu suchen. Für die Onlinefassung des Gedenkbuches wurden die seit der Veröffentlichung 2006 beim Bundesarchiv eingegangenen Zuschriften von Angehörigen der Ermordeten, Forschern sowie interessierten Privatpersonen ausgewertet und berücksichtigt. Gegenüber der gedruckten Fassung finden sich in der Onlineversion 10.000 neu recherchierte Namen. Darunter sind erstmals die bisher bekannten Namen von 1938/39 aus dem Deutschen Reich nach Polen abgeschobenen rund 7.000 polnischen Juden. Darüber hinaus sind die Ergebnisse aus der Arbeit an dem Projekt »Liste der jüdischen Einwohner im Deutschen Reich 1933 – 1945« in die Online-Präsentation eingeflossen. Dazu wurden nahezu 1.000 Quellen aus Institutionen des In- und Auslands ausgewertet.

Spezielle Einführungen in die Arbeiten des Videoarchivs können über den Besucherservice gebucht werden.

Über das Interviewprojekt der Stiftung »Sprechen trotz allem« können Sie sich hier informieren. Die Videointerviews der Stiftung sind online verfügbar unter www.sprechentrotzallem.de.

Die Lesestube kann während der Öffnungszeiten des Ortes der Information besucht werden.

Besucherinnen und Besucher der Ausstellung haben hier die Möglichkeit nach ihrem Rundgang einen Moment zu verweilen und einen Blick in die verschiedenen Publikationen der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas zu werfen. Selbstverständlich können diese vor Ort auch erworben werden.

Kontakt: Tel.: +49 (0) 30 – 200 766 50 / E-Mail: info[at]stiftung-denkmal.de

Die Gestalterin der Ausstellung Dagmar von Wilcken

Bei der Gestaltung der Ausstellungsräume beabsichtigte Dagmar von Wilcken, das inhaltliche Konzept in architektonische Vorgaben einzubinden, um so eine ästhetische Einheit beider Elemente zu erreichen.

Im Ort der Information finden die Stelen des Denkmals eine formale Fortsetzung, verlassen hier jedoch ihre abstrakte Ebene und dienen als Informationsträger. Das Raster und die Formensprache des Stelenfeldes werden zitiert, indem ihre ursprüngliche Erscheinung in abgewandelter Form aufgegriffen und variiert wird. In jedem der vier Ausstellungsräume sieht diese Metamorphose anders aus. So wird verdeutlicht, dass sich die Besucher an einem unverwechselbaren Ort befinden, nämlich unterhalb des Denkmals für die ermordeten Juden Europas. Durch die Funktionswandlung der Stele zum Informationsträger entsteht ein formales Bindeglied zwischen dem Stelenfeld und dem Ort der Information, eine Überleitung von der abstrakten Ebene zur Ebene der konkreten Inhalte.

Im ersten Ausstellungsraum werden Zitate aus Selbstzeugnissen der Opfer und die Darstellung der europäischen Dimension des Holocaust gezeigt. Die Zitate sind auf Glasplatten lesbar, die im Boden eingelassen sind und von unten beleuchtet werden. Jede dieser Glasplatten »spiegelt« in Größe und Plazierung eine oberirdische Stele im Boden wider – als virtuelle Fortsetzung des oberirdischen Stelenfeldes.

Im zweiten Raum »durchdringen« die Stelen des Feldes den Ort der Information von oben. Auf ihnen werden 15 Lebensgeschichten – stellvertretend für das Schicksal vieler jüdisch-europäischer Familien – gezeigt. Die Stelen, die scheinbar durch die Decke in den Ort der Information bis auf eine Höhe von 0,70 m hineinragen, werden ihrerseits wieder von diesen individuellen Lebensgeschichten durchdrungen. Die Hinterleuchtung der Exponate erhellt den Raum. Zusätzlich wirft jede hängende Stele Licht in ihrer Grundrissform auf den Boden und reflektiert es indirekt in den Raum.

Der dritte Raum, der Raum der Namen, ist bis auf drei Sitzbänke leer. Hier wird im Gegensatz zu den anderen drei Themenräumen das Raster des Stelenfeldes nur durch das Format und die Platzierung von Sitzbänken zitiert.

Im letzten der vier Themenräume, im Raum der Orte, dringen die Stelen aus den Wänden heraus auf den Ausstellungsbesucher zu. Im Zentrum steht die geografische Dimension des Holocaust. Die Breitseiten der Kuben dienen als Projektionsflächen für historisches Film- und Fotomaterial.

Dagmar von Wilcken, geboren 1958, Studium des Objektdesigns und der Visuellen Kommunikation, 1987 Diplom an der Hochschule der Künste in Berlin, freiberuflich tätig als Ausstellungsgestalterin, zahlreiche Ausstellungen für das Bauhaus-Archiv Berlin, 1995 bis 2004 Gestaltung der Dauerausstellung »Spuren des Unrechts« für das Dokumentations- und Informationszentrum DIZ Torgau, zahlreiche Aufträge durch die Stiftung »Neue Synagoge – Centrum Judaicum Berlin«, darunter die Ausstellung »Juden in Berlin – 1938 bis 1945«, 2001 bis 2005 gestalterisches Gesamtkonzept für die Ausstellung im »Ort der Information« des Denkmals für die ermordeten Juden Europas sowie für die Sonderausstellungen »Was damals Recht war … – Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht«, »Es brennt! Antijüdischer Terror im November 1938« und »Kulmhof – Das unbekannte Vernichtungslager am Ner«.

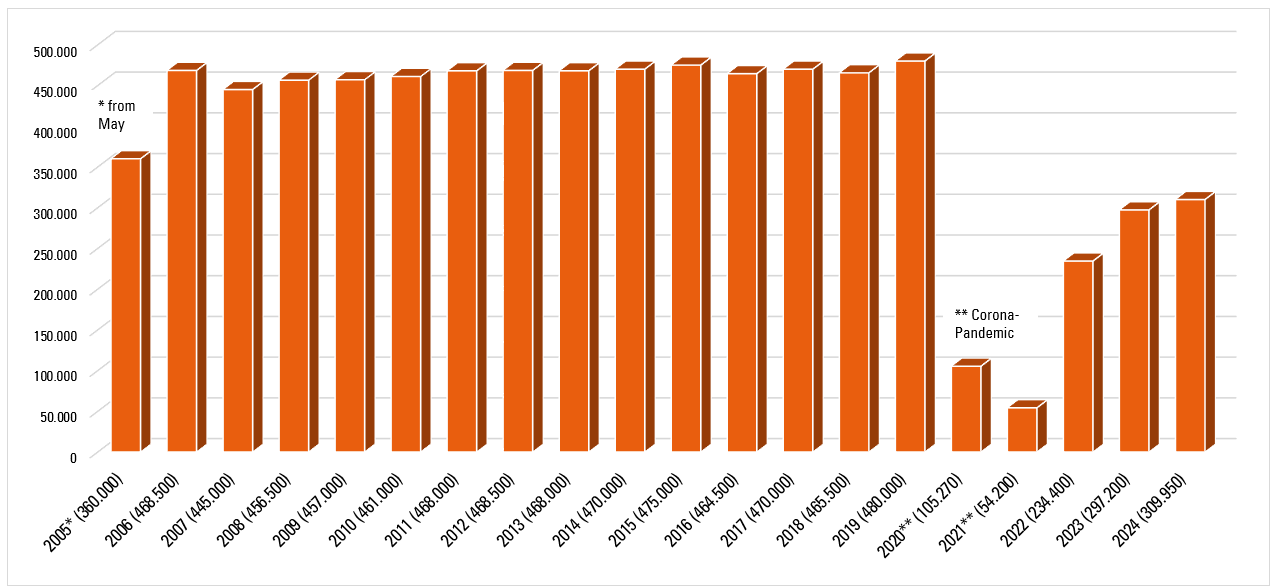

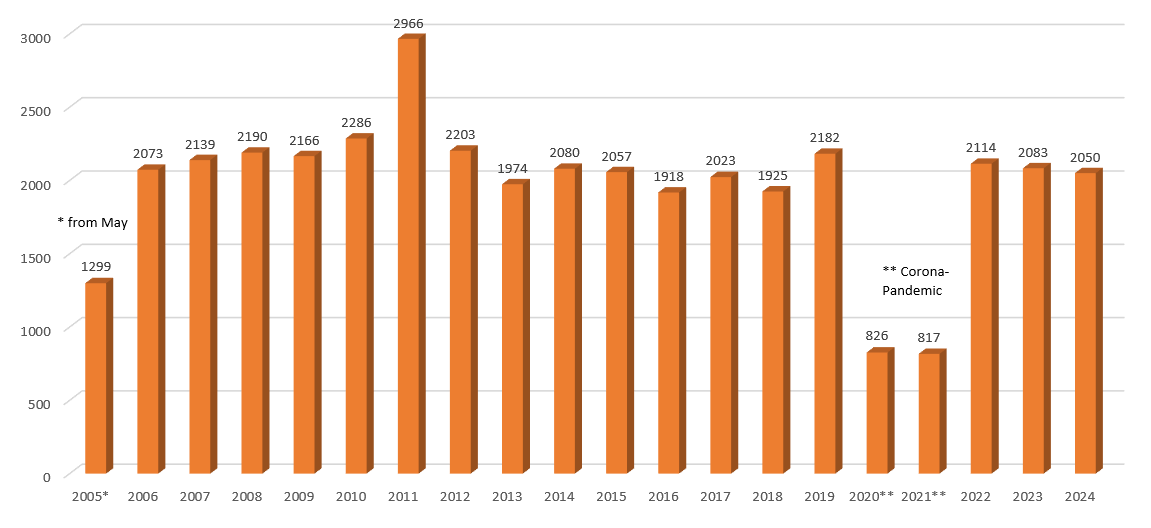

Besucherzahlen und gebuchte Bildungsangebote

Publikationen erhältlich im Ort der Information

-

FaltblattWeiterlesen

FaltblattWeiterlesenInformationen Denkmal für die ermordeten Juden Europas und Ort der Information

-

AusstellungskatalogIn den Warenkorb

AusstellungskatalogIn den WarenkorbHolocaust. Der Ort der Information des Denkmals für die ermordeten Juden Europas

€25,00 -

AusstellungskatalogIn den Warenkorb

AusstellungskatalogIn den WarenkorbDenkmal für die ermordeten Juden Europas. Stelenfeld und Ort der Information

€5,00 -

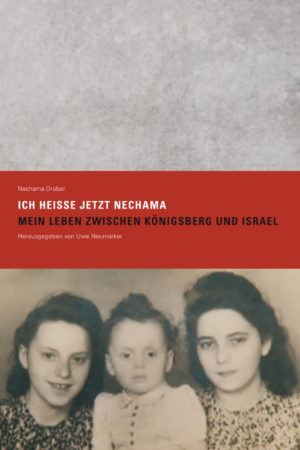

ZeitzeugenberichtIn den Warenkorb

ZeitzeugenberichtIn den Warenkorb»Ich heiße jetzt Nechama. Mein Leben zwischen Königsberg und Israel«

€7,00 -

ZeitzeugenberichtIn den Warenkorb

ZeitzeugenberichtIn den Warenkorb»Drang nach Leben. Erinnerungen«

€7,00 -

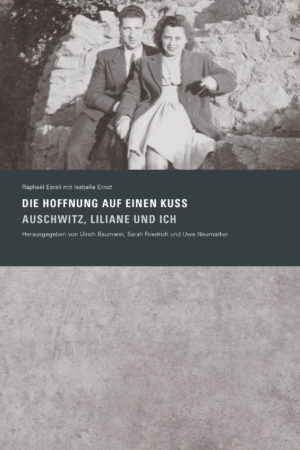

ZeitzeugenberichtIn den Warenkorb

ZeitzeugenberichtIn den Warenkorb»Die Hoffnung auf einen Kuss. Auschwitz, Liliane und Ich«

€7,00

Angebote für besucher

Häufige Fragen

Der Eintritt ist frei, doch für Spenden sind wir dankbar. Am Ausgang des Orts der Information befindet sich eine Spendenbox. Die Spenden werden für die Erhaltung des Orts der Information verwandt. Sie können Ihre Spende auch überweisen.

Wir empfehlen für den Ausstellungsrundgang ca. eine Stunde einzuplanen. Sollten Sie eine Hörführung in Anspruch nehmen, benötigen Sie ca. anderthalb Stunden für den Besuch.

Bitte berücksichtigen Sie bei der Planung Ihres Besuchs die Wartezeiten am Einlass. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir angemeldeten Besuchergruppen, die an einer Führung teilnehmen, einen bevorzugten Einlass in den Ort der Information gewähren.

Ja. Zu Ihrer eigenen Sicherheit passieren Sie beim Betreten des Orts der Information eine Sicherheitsschleuse. Gefährliche Gegenstände müssen am Eingang für die Dauer des Ausstellungsbesuchs abgegeben werden. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, bringen Sie bitte wenig Gepäck mit.

Ja. Im Ort der Information gibt es eine kostenfreie Garderobe.

Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen und aus Platzgründen ist es nicht möglich, Gepäckstücke, die größer sind als übliches Handgepäck (Abmessungen ca. 55x40x20 cm) mitzunehmen und abzustellen.

Reisegruppen bitten wir, vor dem Besuch Rücksprache mit dem Besucherservice über die Menge an mitgeführtem Gepäck zu halten: besucherservice@stiftung-denkmal.de, Tel.: +49 (0)30-26 39 43 36.

Gepäckschließfächer befinden sich in der Nähe des Denkmals an den Bahnhöfen Potsdamer Platz und Friedrichstraße, bzw. am Hauptbahnhof.

Nein. Koffer und kleine Gepäckstücke dürfen aufgrund der Sicherheitkontrollen nicht mit in die Ausstellung genommen werden. Schließfächer in der Nähe gibt es am Bahnhof Friedrichstraße sowie am Potsdamer Platz.

Ja, die Hörführung kostet 3 Euro, ermäßigt 2 Euro.

An den Kassen können Sie bar, mit EC- und mit Kreditkarte (Visa, Mastercard) bezahlen.

Nur Schülergruppen erhalten eine Ermäßigung. Für Schülergruppen kostet die Hörführung 2 Euro.

Ja, Sie dürfen in der Ausstellung fotografieren, der Einsatz von Blitzlicht ist jedoch nicht gestattet.

Aus Rücksicht auf andere Besucher bitten wir Sie, Ihr Mobiltelefon während des Ausstellungsbesuches auszuschalten.

Bitte haben Sie Verständnis, dass Führungen durch den Ort der Information nicht erwünscht sind. Zur Beantwortung von Fragen stehen Ihnen während des Ausstellungsrundgangs Besucherbetreuer zur Verfügung.

Reisebusse können zum Ein- und Aussteigen der Besucher auf den markierten Stellflächen in der Hannah-Arendt-Straße halten. Zum Parken der Reisebusse nutzen Sie bitte auch die vorgesehenen Parkplätze in der Straße des 17. Juni (beide Straßenseiten zwischen Brandenburger Tor und Sowjetischem Ehrenmal).

Bitte kontaktieren Sie die Rezeption im Ort der Information: Tel.: +49 (0) 30-200 766 0

Die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas unterstützt Lehrerinnen und Lehrer bei der Vorbereitung des Besuchs mit einer Schulklasse. Das pädagogische Programm umfasst verschiedene Führungen sowie mehrstündige Workshops, die speziell für Schüler konzipiert wurden. Lehrenden bieten wir Materialien zur Vor- und Nachbereitung des Besuchs mit einer Schulklasse an.

Wir empfehlen den Besuch der Ausstellung im Orts der Information für Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren.

Für Buchungen nutzen Sie unsere Buchungsanfrage oder kontaktieren Sie unseren Besucherservice: Tel.: +49 (0) 30-26 39 43 36

Für Familien mit Kleinkindern steht in der Behindertentoilette ein Wickeltisch zur Verfügung. An der Rezeption können für die Dauer des Besuchs Kinderwagen entliehen werden.

Personen mit Kinderwagen können den Fahrstuhl nutzen, um in den Ort der Information zu gelangen.

Bitte melden Sie sich bei einem Besucherbetreuer an der Eingangstreppe.

Wir empfehlen den Besuch für Jugendliche ab 14 Jahren.

Alle Ausstellungstexte im Ort der Information werden auf Deutsch und Englisch präsentiert.

Es können Audioguides entliehen werden, die Übersetzungen der Ausstellungstexte in folgenden Sprachen anbieten: Französisch, Hebräisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch. (siehe Audioübersetzung)

Jeden 1. Sonntag im Monat findet um 14 Uhr eine kostenlose Führung in englischer Sprache und jeden 3. Sonntag im Monat findet um 14 Uhr eine kostenlose Führung in deutscher Sprache statt. Gruppenbegleitungen können in folgenden Sprachen gebucht werden: Deutsch, Englisch, Französisch, Hebräisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Spanisch und viele weitere Sprachen auf Nachfrage. (siehe Gruppenführung)

Das Faltblatt zum Denkmal ist in 21 Sprachen erhältlich.

Das Stelenfeld kann mit dem Rollstuhl befahren werden. Es hat 13 markierte Eingangsachsen, deren Neigungswinkel maximal 8% beträgt. Sie sind mit besonders rillierten Pflastersteinen und Bodenpiktogrammen (Rollstuhl-Symbol) an der Grenze zum öffentlichen Gehweg markiert.

Der Ort der Information ist für Rollstuhlfahrer zugänglich und barrierefrei. Um den Aufzug nutzen zu können, wenden Sie sich bitte an unseren Besucherserive im Eingangsbereich und an der Treppe. Rollstühle können an der Rezeption im Ort der Information für ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität für die gesamte Dauer des Besuchs ausgeliehen werden.

Aus Sicherheitsgründen können nur maximal 6 Rollstuhlfahrer gleichzeitig die Ausstellung besuchen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Für Fragen kontaktieren Sie unseren Besucherservice: besucherservice@stiftung-denkmal.de, Tel.: +49 (0) 30-26 39 43 36